音羽の自然と歴史その8

音羽小学校開校と竹やぶ

今から69年前の昭和14(1939)年4月1日,音羽森廻町32番地に音羽小学校が開校しました。開校当時は「京都市音羽尋常(じんじょう)小学校」と呼ばれていました。学校をつくるにあたっては,地域の人たちのたいへんな熱意と努力がありました。

もともとは,この地域は明治5(1 872)年に開校していた山階小学校 の校区の一部でしたが,第一次世界大戦(1914~1918)後ぐらいから山科の人口が増えだし,山階小学校は 児童1600名を超え,学級数も40に達していたため,当時の山科町 議会(「町会」と呼ばれていました) で新設校が協議されました。

まず昭和6(1931)年4月1日に御陵(みささぎ)に鏡山尋常小学校 が開校しました。その後,音羽地域での新設校建設に向けて,地域の人たちの会(山階学区教育助成講会)が発足し,多くの人たちの寄付金で,音羽森廻町32番地の山林(竹やぶ地)1687坪を当時の金額1万1809円で購入し,会を代表して阿口巳之助(あぐちみのすけ)さんという方が山階学区会(現在の自治 連合会にあたる)に寄附をしました。そして,地主だった四ノ宮の中山幸治郎さんや,会理事の福井長次郎さん他4名から土地の寄附もあり,合計1927坪と なって,この土地に音羽小学校が開校したのでした。開校時の児童数は370名 (別説400名)だったそうです。

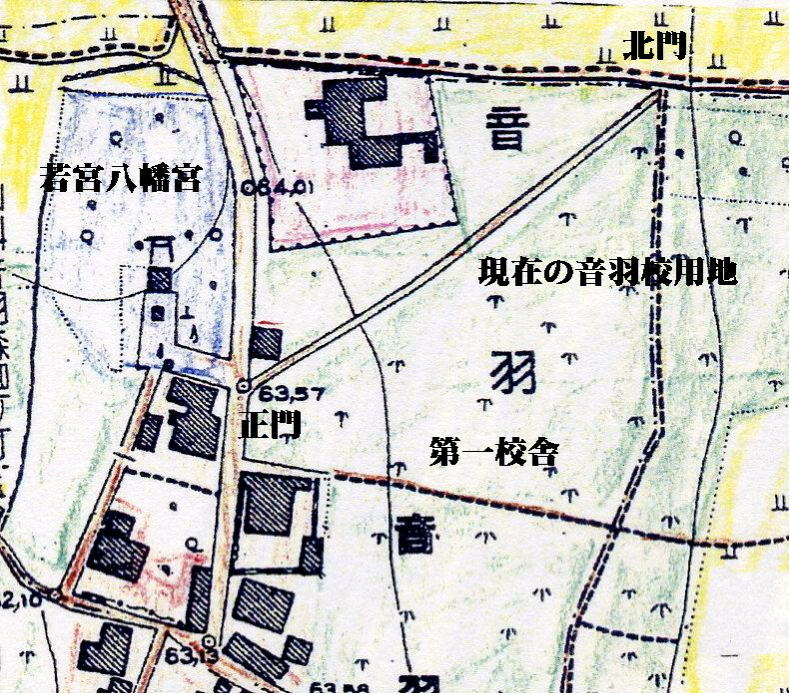

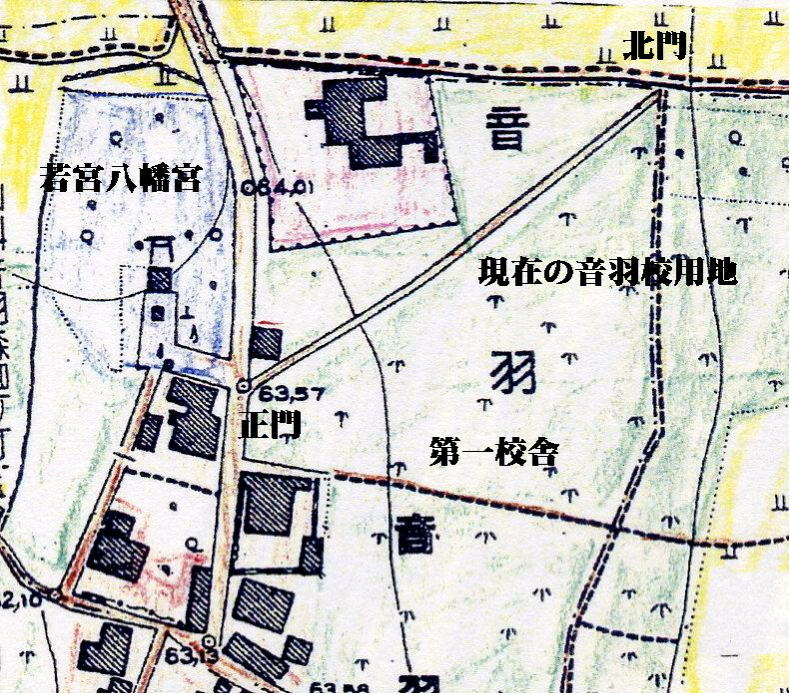

現在の音羽小学校校庭は,学校ができる前までは,ほとんどが竹やぶだったのです。昔の山科は竹やぶが大変多く,竹も良質で「山科竹」として京都市内などにたくさん販売されていたそうです。(地図は昭和10年の都市計画図に現在の音 羽校の場所を私が書き加えたものです。なお地図の出典は,佐貫伍一郎『郷村か ら市街へ』燈影舎2003 p55によっています

(記事 S.A)