1.jpg)

音羽の自然と歴史その2

音羽小学校 正門の車石

|

1.jpg) |

音羽小学校校庭の一角に「車石(くるまいし)」という名前の石が置いてるあるのを知っているでしょうか。正門から入った第一校舎の西側にあります。

この石は「花崗岩(かこうがん)」という石でできています。花崗岩は,火山のある山などの地面の下,奥深くでゆっくりと冷えた石で,石の中ではやわらかい方なので,道標(どうひょう)と言う道の案内しるべや,お墓の石などにも多く使われています。

この「車石」は,その昔,四ノ宮の「旧三条通り(山科北通りとも言います)」に敷き詰められていました。この道は,昔は「東海道」と言いまして,江戸時代には,今の東京,昔は「江戸」と言いましたけれど,そこから京都まで続いていた道でした。昔は,お侍(さむらい)さんたちもここを歩いていたんですね。道自体はかなり古く,平安時代の終わり頃にもここを通ったという記録がありますから,もう1000年以上も前からあったと思います。

ここになぜ「車石」が敷かれたかと言いますと,京都は人口が多いので,昔から滋賀県などから「大八車」という車にお米などを載せて牛に引かせて運んだのですが,道が悪かったので,この道を往来する時に便利なようにと,こういう溝を掘った石を敷き詰めて,線路のようにしたのです。

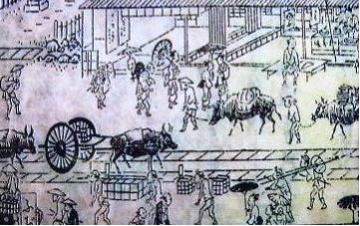

これは「花洛名勝図会」という本の中に残っている絵ですが,江戸時代にはこんなふうにして人々がこの「旧三条通り」を通っていたのでした。

(記事 S.A)