|

音羽の自然と歴史その4

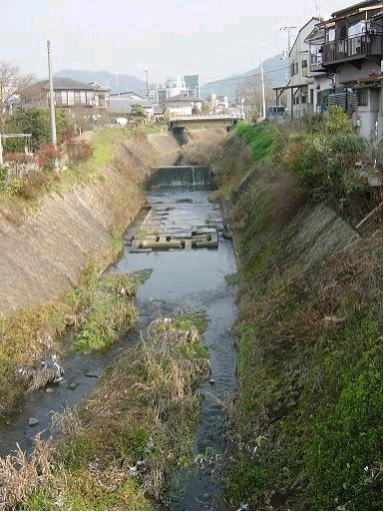

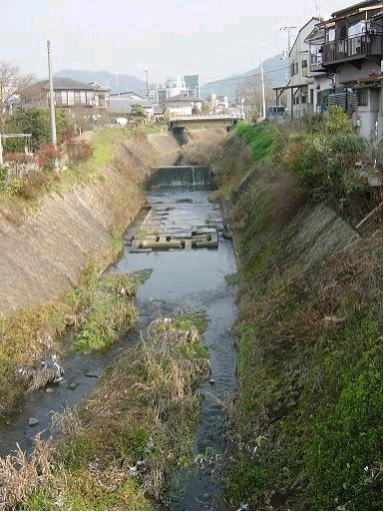

音羽川

|

音羽小学校正門前の道を南へと行くと,音羽 郵便局の少し向こう側に,橋があります。この 橋は「森橋」と言い,音羽川にかかっている橋です。

音羽川は,音羽山から谷沿いに沿って小山・音羽地域を流れ,山科川に合流する昔からの川です。音羽地域の人たちは,昔からこの川に沿って生活を始め,村ができたと言われています。

昔の音羽地域は日常的な水不足で,音羽川の水を飲み水としていました。その昔,行基さんというお坊さんに水をあげなかったために水が出なくなり,蓮如さんというお坊さんが井戸を掘らせて水が出たという「御指図の井」の話は有名ですね。

今も井戸は残っています。音羽地域は扇状地(せんじょうち)と言って,水が地下にもぐって山科川や東野・椥辻などの地域にわき出る関係で,地下水は出にくかったのです。そのため,農業に必要な水の確保のために,昔から溜池が作られていました。その池は「音羽池」「仲間池」「ひょうたん池」などという名前がついていました。今は「音羽池」というのはありません。昭和になって「音羽池」の跡地にホテルが建てられ,そのあとが現在の「音羽病院」です。この音羽地域の水不足は,明治時代まで続き,明治の大工事,琵琶湖疏水と音羽用水路(洛東用水)の完成で,やっと水不足は解消したのでした。

音羽川の上流は,「牛尾山ハイキングコース」として有名です。小山地域から法厳寺(ほうごんじ=牛尾観音)までの音羽川沿いの道には,かえる岩・お経岩・音羽の滝・銚子ノ滝・蛇ケ淵などとよばれる景色のよい所がたくさんあります。また,小山地域には,音羽川にまつわる「二九(にのこう)」という,わらで大蛇をつくっておまつりするという行事(写真)が今も続いています。

(記事 S.A)