|

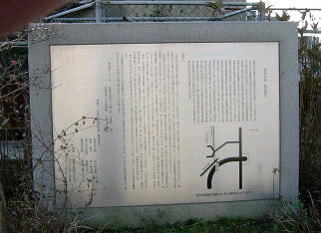

音羽地域は古来より「水不足」で悩んでいたために,明治初期に行われた琵琶湖疏水の開通と,それにつながる「音羽用水路」の完成は,大きな出来事でした。琵琶湖疏水は,技師の田辺朔郎(たなべさくろう)の綿密な計画のもと,多くの犠牲を出しながらも明治23(1890)年,ついに完成しました。琵琶湖畔の三井寺の近くから長等山トンネルをくぐり,山科盆地の北の山沿いに走り,九条山を経て京都盆地に入っている。四ノ宮・音羽地域はその通路に当たっているのでした。疏水の完成と共に,疏水から水をひいて山科の田畑を潤(うるお)そうと,用水路がつくられました。山科には3つの用水路がつくられましたが,その一つが音羽病院の横を流れる「音羽分水路」です(これは後に「洛東用水」と呼ばれます)。疏水の取水所から約1000メートルにわたって,四ノ宮・音羽地域を流れており,これによって音羽地域の人たちは,長年苦しんできた「水不足」からやっと救われることになったのでした。この音羽用水路の完成を記念して,後に「音羽水路紀功碑」が建立されました。現在その記念碑は音羽病院敷地内の北側にあります。もとは,奈良街道と音羽用水(洛東用水)との交差点の南東側に建っていましたが,その後移転されたものです。その東側新道路に新しい記念碑も建立されています。 |

|

|