平成19年7月6日(金)室町小多目的室Ⅰ

本校の研究を推進するためずっと指導をいただいている

鳥取大学大学大学院教授の矢部先生の講演会がありました。

パイロットスクール推進校の講演会でもあるため

他の学校の先生方も参加していただきました。

|

今日の講演の中心は,「問題を構成する力」ー「課題を見い出す力」についてです。以前より矢部先生より,ご指導をうけ室町校では子どもといっしょに問いを作り上げることをしてきました。いっしょに作り上げることで,自力解決で何をすればよいのか,集団解決の練り上げで何を話せばよいのかが明確になってくるからです。 今回は,もう一歩進んで,問いの中に「不確かさ・疑問・あいまいさ」を含めるような実践・取組をしてほしいという提案です。 具体的に例をあげられたのは,4年生の折れ線グラフを扱う授業 場面です。 |

|

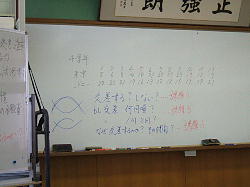

ホワイトボードに教科書にのっている東京とシドニーの1年間の気温の変化のグラフを板書されました。 「さあ,グラフに書いてごらん。」では,算数科のねらう豊かな探究 活動にはならない。では, 「どんな問いをすれば,豊かな探究的活動へつなげられるか」 ○ このグラフは交差する,しない? ○ もし交差するとしたら,およそ何月ごろ? ○ 交差するとしたら1回ですか?2回ですか? ○ なぜ交差するのですか?その理由は? なるほど,こんな問いが出て考えた後なら,グラフを書く必然性が 生まれてくるなと実感しました。 |

|

講演会も終盤にさしかかってきました。 問題を構成する力の他,根拠を追究する力にも少し触れられ最後の内容です。 実は昨年度3月2日に本校の研究発表会に来ていただいた時に,タイムスケジュールの関係で矢部先生の講演時間が短くなってしまいました。その時にしたかった内容と前置きされ 「教師の支援」ということで話が続きました。 ○ 個は集団で高める。 ○ 集団はどのように高めるのか。 というあたりに話が展開しました。 「一人の子どものよりよい取組を取り上げて評価する」 これが集団を高めるための大切な支援となる。 例えば 「○○くんの考えは,とてもいいね。」 「○○さんは工夫して図で表しているね。」 こんな一言が集団を育てるということです。 今まで支援というと,自力解決の時に教師が個に応じた支援をする ことを中心に考えていたが,この集団を高めるための支援を大切に実践して欲しい。 |

|

|

|

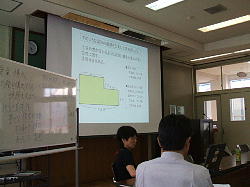

休憩をはさんで,本校から簡単な提案をさせていただきました。 本校の実態として学習が苦手な子どもたちは,関心・意欲・態度と考え方に,領域では図形と量と測定に弱い面があることが分かってきました。 そこで矢部先生からの助言です。算数が苦手な子どもは集団での 話し合いで理解することは難しい。 それよりも,板書を全てうつさせて数に親しみ,適応題で解く活動を 大切にしてほしい。 |

|

矢部先生の講演はいつも具体的で,明日からの授業にすぐに生かせる内容です。室町校に来ていただいた先生方もきっと満足して いただけたのではないでしょうか。 ページの関係で十分な説明はできませんでした。ご不明な点がありましたら,本校校長か研究主任までお尋ねください。 矢部先生には12月14日(金)に,またご指導いただける機会があります。それまでに,室町校では今日いただいた宿題が具現化するよう授業に取り組んだまいります。 矢部先生,いつも遠いところご指導いただきありがとうございます。 今後とも,よろしくお願い申し上げます。 |